谷川連峰。

山頂や山麓の紅葉等。

9月、山頂から徐々に紅葉が始まる時期です。

中旬、西黒尾根からオキ・トマの山頂へのガイド。

ホソバコゴメグサ。

コゴメグサにはミヤマ、マルバ、タチなど幾つもの種類があるのですが、このホソバコゴメグサは谷川岳や尾瀬至仏山とその隣接区域など限られたところでしか見ることが出来ません。

他の地域だと月山が挙げられるみたいです。

地元の高山植物としては一押しです。

秋深くなっても花が沢山残ってるのが良いですね。

ミヤマナラに出来た虫こぶ。

タマバチの仲間の幼虫が入ることによって出来るのですが、これを食べると言っている人が居ました。

私は試す気になりません。

まあマタタビの実なども虫こぶが多くて、薬にするのはその虫こぶの出来た実らしいので、案外食用にできるのかもしれません。

ウメバチソウ。

夏の後半に咲き始める花です。

こういう構造の花は寒さに弱そうな気もするのですが、秋になっても残っている株が多いです。

オヤマリンドウ。

夜間や悪天候時には花が閉じるので長持ちします。

と言っても、開いた時でもそれほど花が開きませんけど。

イワショウブ。

花は白色なので、花が終わった後の種ですね。

咲く前のツボミはピンク、開花すると真っ白、終わると赤という紛らわしい花です。

シモツケソウ。

終わりかけですけど。

トリカブト。夏の終わりから咲き始めるので、この時期でも見ることが多いです。

大半は種子になってます。

タテヤマウツボグサ。

これはさすがに、殆ど残ってませんでした。

ジョウシュウオニアザミ。

マチガサワ。

ガスガスの日でしたが、山頂に出たタイミングで時折景色が見えるように。

分水嶺の日本海側、岩場になっている群馬側とはうって変わって、平面の斜面に紅葉が散りばめられています。

ガスが薄くなりそうだったので、オキノミミで晴れ待ち兼、お昼ご飯をしてたら狙い通り、お隣のトマノミミが見えてきました。

タカネバラの実。

万太郎谷方面。

手前の紅葉と奥の笹原が対照的で美しいです。

日付を変えて、山麓のトレッキングガイド。

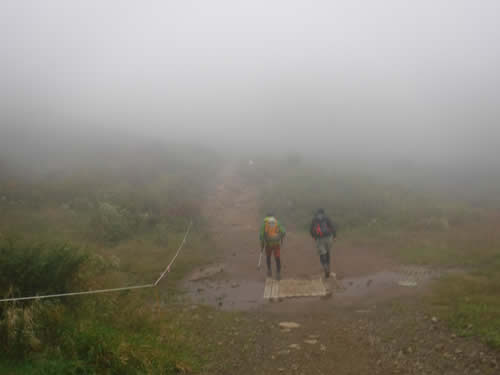

雨の中のハイキング開始。

紅葉は、まだまだ山頂近くで、麓には降りて来てません。

ちょっと前の台風で道路下の土管が石で埋まってしまい、この程度の水量でも沢水が道の上に流れてしまいます。

防水登山靴を履いてないお客さんには靴を脱いで裸足で渡ってもらいました。

雨が降っていたのと、ちょっと忙しいタイミングであまり写真が撮れませんでした。

野ブドウ。

一ノ倉沢コース沿いには、ヤマブドウしか生えてません。

土合駅から歩く途中の道路沿いにあります。

スノーシューなんかでは、良くそこを通ってスタートしますが、夏のハイキングではあまり通りません。

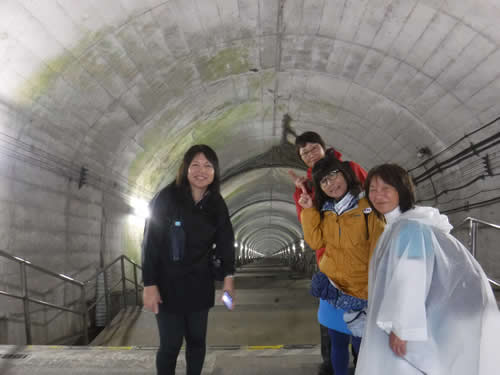

最後は土合駅を地下ホームに降りて、湯沢の宿へとお客さんをお送りしました。

9月末日、天神平より山頂へ。

前日まで、尾瀬のガイドをして本日最終日に谷川岳を登って飛行機で九州へ帰るというハードスケジュールのお客さんです。

ダイモンジソウ。

ウラベニダイモンジソウもあるのですが、これは母種のダイモンジソウ。

コースタイム通りで登り、もうすぐ肩の広場。

一輪だけ残っていたハクサンボウフウ。

山頂に到着、写真だけ撮って急いで下山。

昨日までの二つの山をご案内した時の実績で、下りの岩場や急斜面ではコースタイムの倍近くかかってしまうので、

計算しながら登りで時間を稼ぎ、無事皆さんを山頂までご案内して下山できました。

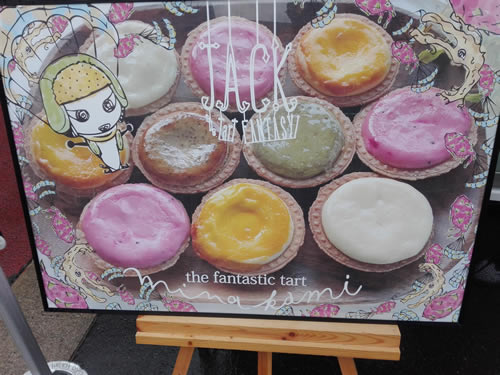

下山後、みなかみ駅前のガイド協会に寄ったところ、駅でイベントが開かれてました。

「みなかみタルト」買ってみたら美味しいでした。

一押しのお土産かも?

今回、九州は宮崎のお客さんにいただいたお土産。

カボスは自家製だそうです。

2018年9月、谷川岳。